みる2021.12.27

映画は宇宙を目指す。 vol.2『2001年宇宙の旅』

text: Keisuke Kagiwada

photo: Everett Collection/Aflo

宇宙が人類の果てなき想像力を掻き立て、あらゆる芸術を活気づけてきたことは言うまでもありません。もちろん映画もまた然り。宇宙にまつわる映画が数多く作られてきたことが、その何よりの証拠でしょう。そんな宇宙映画の魅力に迫る連載。

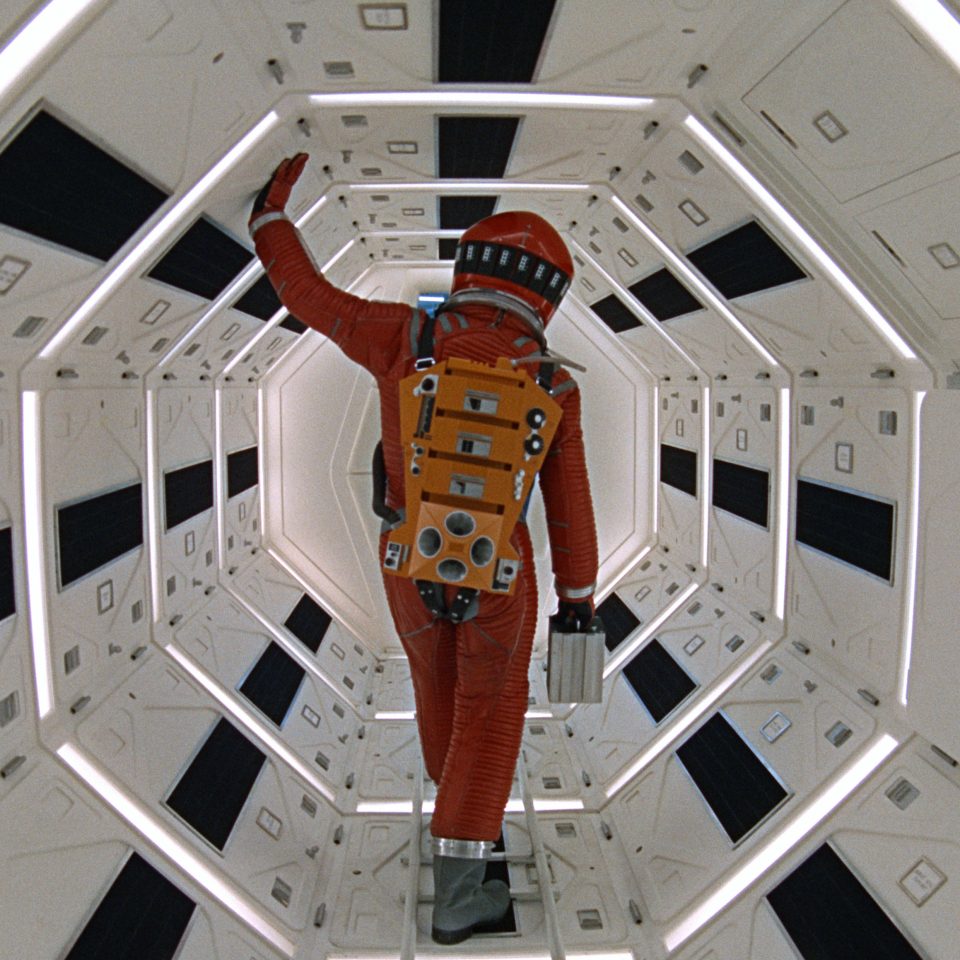

「航空宇宙工学に関してスクリーン史上最も徹底的かつ正確に研究された映画である」

アポロ11号が月面着陸から遡ること1年前の1968年、NASAの技術者をしてそう言わしめた映画が公開されました。その名は、『2001年宇宙の旅』。監督は後に『時計じかけのオレンジ』や『シャイニング』を撮ることになる鬼才、スタンリー・キューブリックです。

物語はかなり難解と言わざるを得ません。実際、400年前の地球で類人猿たちが謎の石版“モノリス”に触れたことで知性を得る姿を描いたかと思えば、人類が月に移住可能となった2001年へと舞台を移し、アメリカ合衆国宇宙評議会のフロイド博士が月面で“モノリス”を発見する第一部「人類の夜明け」からして、謎に満ち満ちています。

その18ヶ月後、宇宙船ディスカバリー号で部下や人工知能HALとともに、木星が発信する怪電波の調査へ向かうボーマン船長が、HALの暴走や部下の死に見舞われる第二部「木星使節」を経て、彼が“モノリス”と遭遇し、幻想的なんて言葉では表現しきれないレベルのサイケデリック体験へと至る第三部「木星 そして無限の宇宙の彼方へ」までくると、脳内でブルース・リーの名言が連呼されること請け合いです。「考えるな! 感じろ!」。

当初は脚本に参加したアーサー・C・クラークによる物語解説的なナレーションが付けられる予定だったにもかかわらず、最終的にキューブリックが却下したそうですから、この難解さは観客に解釈を委ねるための戦略だったのでしょう。キューブリックは、宇宙は謎に満ちているからこそ、哲学的な命題を描くのに適していると考えたのかもしれません。

こうした物語を下支えしているのが、冒頭に記したNASAの技術者が証している、航空宇宙工学的リアリティです。それを達成するために、キューブリックは多くの技術者や科学者に話を聞いたと言われていますし、実際の撮影に際してはマーシャル宇宙飛行センターのエンジニアだったフレデリック・I・オードウェイ3世がアドバイザーを務めています。簡単なところで言えば、宇宙空間では音が伝わらないということを正確に表現していますが、これは爆発音やジェット音を壮大に鳴らしていたそれまでの宇宙映画とは対照的なアプローチと言えましょう。

あるいは、明暗のコントラスがはっきりした宇宙空間を映像化すべく、宇宙船のミニチュアに強力な光を当てて、普通なら1コマにつき1秒以下で十分なところ、600秒もシャッターを開放して撮影したと言われています。映画は1秒に24コマを要するため、たった1秒のために240分(4時間)もかけていた計算になるわけで、撮影現場の苦労を偲ばずには言われません。

こうしたリアリティへの飽くなきこだわりは、宇宙船やプロダクトをはじめ、ありとあらゆるシーンにも現れています。なんせ宇宙船のコンピューターパネルですら、適当なところがひとつもないと言いますから。本作の壮大な物語が、今もなお古びないインパクトを観る者に与えるのは、宇宙旅行ひいては宇宙空間をそのまま再現するかのごときこの執念のヴィジュアルがあればこそでしょう。実際、物語的には興味深いけれど、ヴィジュアル的にちゃっちくてどうもノレない過去の宇宙映画なんて山程ありますからね。

キューブリックと言えば、『2001年宇宙の旅』を観たNASAの依頼によって、アポロ11号の月面着陸映像をスタジオで撮影していたなんていう都市伝説が今でも語られたりします。しかしそれは、本作が実際の月面着陸に肉薄するほどのリアリティがあったことの、何よりの証拠ではないでしょうか。

この記事のReference